こんにちは!

元消防士で、今は防災業務の仕事をしている朔です。

主に、私が消防士の時に疑問になったことを解説していくブログになりますので、よろしくお願いします。

今回は、無窓階について解説していきます。

無窓階って窓が無い階ってことだよね?

文字だけ見るとそのとおり!…だけど、色々な基準があるんだよ。

下で解説するから頑張って覚えよう!!

この記事では、「消防法施行令を令」、「消防法施行規則を規則」と略していきます。

無窓階とは(法令の定義)

令第10条第1項第5号を抜粋すると、

「無窓階(建築物の地上階のうち、総務省令で定める避難上又は消火活動上有効な開口部を有しない階をいう。」

と書いてあります。

その中で、「総務省令で定める」という文言があるのですが、これは「規則第5条の5」のことです。

そこに無窓階について書かれていて、面積だったり開口部の条件だったり色々書いてあります。

ざっくり書くと、

①有効な開口部の合計面積が床面積の30分の1以上

①大型開口部が2カ所以上

②開口部の下端までの高さ1.2m以下

③開口部に面した道などの幅員が1m以上

④開口部はガラスなどで容易に破壊できる

と、なっていますので、詳しく解説していきます。

面積の条件 ~30分の1以上とは?~

床面積に対して、有効な開口部の合計面積が30分の1未満だと無窓階になります。

床面積であって、延べ面積や建築面積ではないので注意しましょう!

有効な開口部とは

避難や消火活動に有効な開口部のことをいいます。

要するに、火災が起きた時に、ガラスなどを破壊して利用者が避難したり消防隊が進入できる開口部のことです。

開口部が乗り越えられない高さにあったり、ガラスが分厚くて破壊できなかったりするものだと、開口部の面積に算定できなくなります。

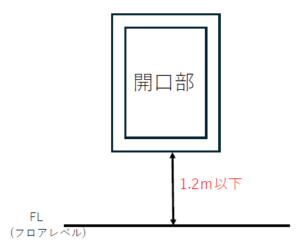

開口部の高さとは? 乗り越えられる高さなのか

上の画像のように、開口部の下端がFL(床面)から1.2m以下でなければ、有効な開口部として算定できなくなります。

1.2mを超える高さになると、簡単に乗り越えられないという意味合いだと思います。

図面審査の場合は、断面図、立面図、矩計図などを確認しましょう!

ガラスの種類と厚さとは? 破壊できるか否か

開口部に鍵が掛かっていることを想定しているため、ガラスを破壊できるか否かで有効な開口部を判断します。

鉄の扉を破壊するのは無理ですよね…消防隊でも時間が掛かります。

有効開口部として算定できるガラスは、種類によって厚さが変わってきます。

例えば、普通板ガラスであれば、厚さ6mm以下であれば、有効開口部として算定できます。

ガラスの種類もそうですが、フィルムが貼ってあると変わってきたりします。

細かい基準は、別記事で解説します。

有効な開口部には大型開口部と小型開口部の2種類がある

高さとガラスを確認したら、最後に開口部の大きさを確認しましょう!

有効な開口部が沢山あって、床面積の30分の1以上をクリアしても、大型開口部が2個無かったり、小型開口部に達しない大きさばかりだと無窓階になってしまいます。

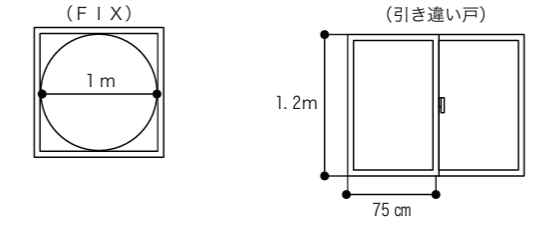

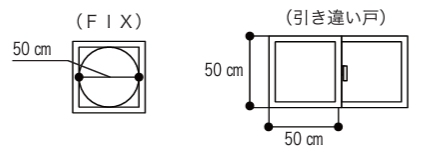

大型開口部

上の画像はFIX(はめ殺し窓)と引き違い戸で一例ですが、大型開口部の条件としては、

①直径1m以上の円が内接できる

②75㎝×1.2m以上(縦横どっちでも良い)

このどちらかを満たしていれば、大型開口部となります。

これだけのスペースがあれば、開口部を通って避難も活動もできますね!

しかし。大型開口部が2個以上あっても、床面積の30分の1に届かない場合があります。

そんな時に、下の小型開口部があれば、届く場合があります。

小型開口部

上の画像FIX(はめ殺し窓)と引き違い戸で一例ですが、小型開口部の条件としては、

①直径50㎝以上の円が内接できる

②50㎝×50㎝以上

このどちらかを満たしていれば、小型開口部となります。

大型開口部と小型開口部の面積を足して、床面積の30分の1以上となれば、無窓階になりません。

逆に、小型開口部がいくらあっても、大型開口部が2個無いと、無窓階になってしまいます。

開口部から通路までの幅員

最後に、有効な開口部から通路や道までの幅員が1m以上あるか確認しましょう!

1m未満だと、有効な開口部として算定することができません。

どんなに大きい開口部でガラスも簡単に割れるものであったとしても、幅員が狭いと、活動スペースを確保できなかったり、利用者が避難できませんよね。

見落としがちな部分なので、気を付けましょう!

例題を読んでみよう!

【建物の条件】

・3階建て

・延べ面積270㎡

・各階の床面積90㎡

【開口部の条件】

・FIX窓(縦1m×横1.2m)×3枚

・普通ガラス6mm

・床面から開口部の下端まで1m

・幅員1m以上確保

👇

各階ごとに無窓階判定をしていきます。

まず1階から判定していきます。

90㎡÷30=3㎡

1階が無窓階にならないためには、3㎡の有効開口部が必要になります。

FIX窓1枚の有効開口部は、1m×1.2m=1.2㎡となります。

これが3枚あるので、1.2㎡×3枚=3.6㎡となります。

この結果から、1階は3.6㎡>3㎡となるため、普通階となりません。

2階と3階の条件は1階と全て一緒なので、各階普通階となります。

まとめ 開口部の条件を全てチェックしましょう!

いかがでしたでしょうか?

ややこしいので、簡単なフローを書くと、

①通路の幅員が1m以上あるか

↓

②大型開口部は2個あるか

↓

③小型開口部はあるか

↓

④ガラスの種類と厚さは算定できるものか

↓

⑤有効な開口部は床面積の30分の1以上となるか

こんな形で無窓階判定をすれば、大丈夫だと思います。

書いてないだけで細かい基準が沢山あって大変ですが、無窓階判定を間違ってしまうと、本来必要無い建物に自動火災報知設備やスプリンクラー設備を付けさせてしまって、何百万何千万の損害を与えてしまう可能性があります。

無窓階の判定基準は、管轄の消防本部によって違うので、必ず確認しましょう!!

コメント